Prévention

On ne voit pas toujours leur souffrance, mais elle façonne pourtant leur quotidien. Avec sa nouvelle campagne de sensibilisation, Altéo rappelle que l’inclusion passe aussi par la reconnaissance.

Publié le: 18 septembre 2025

Par: Sandrine Cosentino

5 min

Photo: ©AdobeStock

"Ne jugez pas ce que vous ne voyez pas !" C'est le message fort porté par Altéo, le mouvement social des personnes malades, valides et en situation de handicap. À travers sa campagne, l’association met en lumière les défis que rencontrent celles et ceux dont la souffrance ne se perçoit pas au premier regard.

Le handicap invisible désigne une limitation d'ordre physique, sensoriel, mental, psychique ou lié à une maladie chronique. 80% des handicaps seraient invisibles. Si ce chiffre, fréquemment cité par les institutions, donne un ordre de grandeur, aucune étude ne permet de mesurer précisément l’ampleur du phénomène.

L'absence de signes apparents complique, par essence, la reconnaissance de ces handicaps, entrainant jugements hâtifs,

incompréhension et manque de soutien de la part des proches et du corps médical.

Les personnes souffrant d'un handicap invisible se retrouvent alors confrontées à un dilemme : justifier leur état de santé pour être reconnues (socialement et administrativement) ou préserver leur intimité au risque de ne pas pouvoir faire valoir leurs droits.

Christine, André et Christel, qui ont participé à la campagne d’Altéo, nous ont confié leur quotidien. Leurs parcours sont différents mais tous témoignent d'un même défi : celui de devoir sans cesse déconstruire les préjugés. Ils apportent, chacun à leur manière, une petite contribution pour susciter plus de bienveillance.

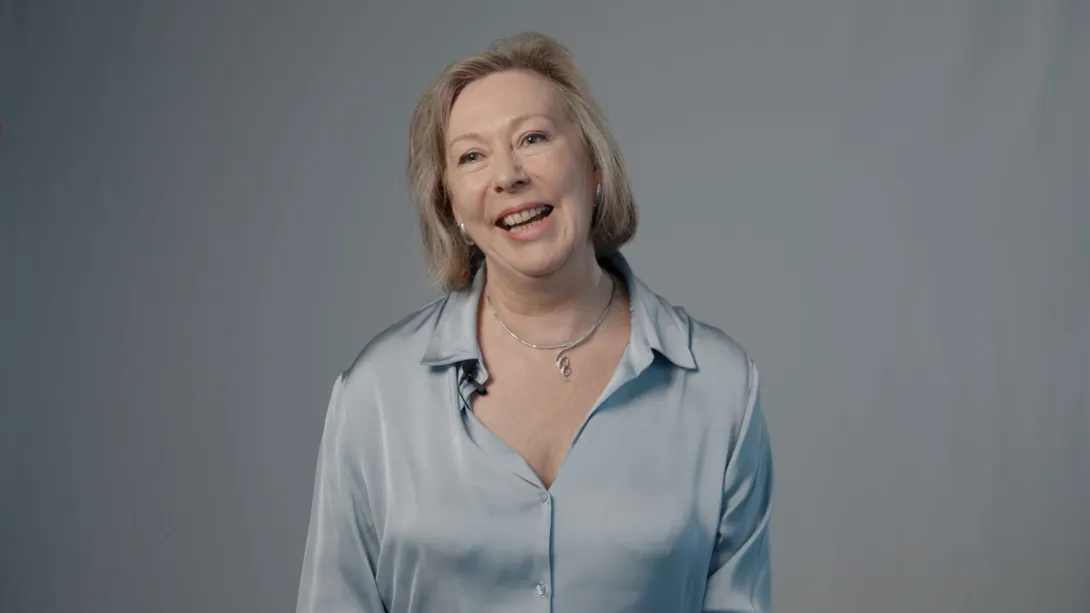

photo: Altéo

"Depuis mon adolescence, je me bats pour qu'on me croie !" Regard pétillant et sourire aux lèvres, Christine ne manque pas d'énergie pour relever les défis malgré des pathologies multiples et invalidantes. Elle souffre d'endométriose depuis sa jeunesse, elle vit avec le syndrome des jambes sans repos, des vertiges persistants entrainant une perte d'équilibre (syndrome PPPD) et la fibromyalgie.

Après plus de 30 ans en tant qu'enseignante, elle perd son poste à cause du risque de chutes lié au PPPD. Refusant de rester inactive, elle obtient un mi-temps thérapeutique administratif dans une école. Mais chaque année, elle doit recommencer les démarches administratives, complexes et épuisantes. "C’est la quatrième fois que je remplis les documents. Et chaque fois, il y a des corrections à apporter, des menaces de refus, des allers-retours chez le médecin contrôle… C’est très lourd, surtout quand on n'est pas au meilleur de sa forme."

À 58 ans, Christine doit composer avec une fatigue extrême et des douleurs chroniques qui l’obligent à planifier chaque geste selon l'organisation de sa journée. Se laver les cheveux, par exemple, devient un effort considérable qu'elle doit programmer la veille d'une journée de travail. "Si je ne calcule pas tout, je ne termine pas la journée. Je ne peux plus parler, mâcher, marcher… Je suis bloquée." Malgré tout, elle s'accroche. "L'environnement bienveillant dans lequel je travaille m'aide à garder l'estime de moi. Si je ne me sentais pas utile, je ne tiendrais pas." Rester active, même à petite dose, l’empêche aussi de laisser les douleurs prendre toute la place.

Altéo lance plusieurs actions de sensibilisation à destination du grand public : affiches, capsules vidéo et exposition itinérante en Wallonie et à Bruxelles. L'objectif est de faire évoluer les mentalités et promouvoir une société toujours plus inclusive. Toutes les informations pratiques se trouvent sur alteoasbl.be/cequevousnevoyezpas.

La campagne d’Altéo a mis en lumière la fragilité citoyenne des personnes porteuses de handicap et/ou de maladie invisibles.

Ces citoyens subissent une double peine : d'une part, ils vivent une situation préjudiciable, souffrant dans leur corps et impactés dans leur mental. Et d'autre part, ils doivent composer avec un regard social empreint de préjugés. Altéo plaide pour

qu'une attention politique soit portée à ces situations par un diagnostic et un accompagnement plus précoce ainsi qu'une

amélioration de la reconnaissance du statut de travailleur en situation de handicap ou de maladie invisible.

Altéo récolte également des témoignages jusque fin 2025 et analysera les résultats en 2026. Pour témoigner de vos

difficultés, complétez le questionnaire en ligne sur alteoasbl.be.

photo: Altéo

"Même faire mes courses devient compliqué. J'ai acheté un tabouret pliant pour pouvoir m'asseoir dans le parking. Sans carte de stationnement handicapé, je ne peux pas me garer près de l'entrée du magasin." À 36 ans, André vit avec des douleurs chroniques musculaires et articulaires qui l’empêchent parfois de marcher ou de soulever des poids. Son bras droit est limité, son bras gauche engourdi. Un travail physique intense, commencé dès ses 14 ans, a provoqué ses douleurs, aggravées par un accident de travail survenu en 2024.

André doit sans cesse justifier son état auprès des médecins. "Quand on est jeune et qu’on se plaint, on vous prend pour quelqu’un qui ne veut pas travailler." Malgré les avis concordants de plusieurs spécialistes, il se heurte à des remarques blessantes et à des démarches administratives lourdes.

Pour l'instant, travailler dans le bâtiment n’est plus envisageable. Une reconversion semble également difficile : André n’a pas de diplôme secondaire et son trouble de l'attention rend toute formation longue très compliquée.

photo: Altéo

"Dès que j'évoquais la sclérose en plaque en entretien d'embauche, j'avais le sentiment que c'était terminé, que je n'aurais pas le poste." D'une voix calme et déterminée, Christel raconte sans détour les obstacles qu'elle rencontre depuis le diagnostic de sa maladie, posé pendant ses études d’éducatrice spécialisée. Par la suite, se sont ajoutés un trouble de l’attention et, plus récemment, un trouble du spectre autistique.

À 29 ans, Christel doit se réorienter. Le métier d’éducatrice s’avère trop éprouvant : les interactions sociales intenses, le stress et les imprévus sont incompatibles avec son équilibre physique et psychologique. Elle se forme aujourd'hui à un métier plus administratif, mieux adapté à sa situation. "J'ai besoin de respecter une bonne hygiène de vie, de me coucher tôt, d'avoir des routines."

Christel évoque aussi le paradoxe entre le besoin de cacher ses troubles pour éviter les jugements, et l’importance de les nommer pour faire évoluer les mentalités. "Un handicap ne se résume pas à une chaise roulante. Une personne peut paraitre tout à fait 'normale' alors qu’à l’intérieur, ce n’est pas le cas."